夜晚,当你漫步在海边,有时你会看到一片幽蓝色的冷光随着浪花翻涌,仿佛星空坠入了大海,又像是海流在暗夜中挥动的魔法荧光棒,人们给这一现象起了一个诗意的名字——蓝眼泪。

幕后主角:渺小而闪耀的夜光藻

其实,驱动这场水下极光盛宴的主角,并非什么庞然大物,而是无数个我们用肉眼难以分辨的、直径不过毫米的单细胞生物——夜光藻。

红色夜光藻细胞

夜光藻(Noctiluca scintillans)隶属于甲藻门(Pyrrophyta)甲藻纲(Dinophyceae)夜光藻目(Noctilucales)夜光藻科(Noctiluaceae)夜光藻属(Noctiluca)在世界海域范围内广为分布,中国、日本、印度、法国、南非及北欧部分海域均有不同规模夜光藻赤潮的报道。国内的渤海、东海、南海都是夜光藻赤潮的频发区,其中广东、福建、山东是记录到夜光藻赤潮次数最多的省份。中国近海全年都有夜光藻赤潮暴发的记录,但大多发生在春季与夏初季节,其中5月是夜光藻赤潮暴发次数最多的月份。

根据营养方式不同,夜光藻分为绿色夜光藻和红色夜光藻两种类型。绿色夜光藻为混合营养型浮游植物,可利用内共生绿藻光合作用的产物获取营养,同时摄取食物对其生长繁殖也有重要意义,红色夜光藻为异养型浮游植物,只能通过摄食浮游植物、细菌和桡足类卵等获取营养供其生长繁殖。绿色夜光藻仅分布在亚洲热带地区及阿拉伯海、孟加拉湾、阿曼湾和红海的部分海域,我国仅红色夜光藻有报道,因此这里我们主要讨论红色夜光藻。夜光藻细胞呈近圆球形,直径可达150~2000μm,细胞壁透明,由两层胶状物组成,上有许多微孔。成体横沟消失,仅在腹面留下一小痕迹;纵沟深,与口沟相连,口沟内有一长的触手,触手附近生有一条短鞭毛。

夜光藻是一种发光生物,其细胞内具有萤光素-萤光素酶系统。当受到机械刺激时,细胞产生电信号,从而激活荧光素酶,催化荧光素与氧气发生反应,最终将化学能转化为蓝绿色的光能。所以,每年夏初海域中夜光藻种群密度上升时,当其受到海浪拍打、人为搅动等机械刺激时,就会发出清晰可见的蓝光,也就是我们平常所说的“蓝眼泪”。

美丽背后的危机:是“蓝色星河”也是“红色警报”

尽管“蓝眼泪”爆发时是如此美轮美奂,但这其实是大海向我们发出的求救信号。在夜光藻爆发的海域,虽然夜晚能看到浪漫梦幻的“蓝色星河”,但白天海面上则呈现一片片红色。夜光藻虽然属于甲藻,却不会进行光合作用,当藻体密度过大就会大量消耗海水中的氧气。虽然夜光藻自身不产生毒素,但夜光藻赤潮暴发会降低水中的溶解氧,导致鱼类应激、休克甚至大规模死亡;夜光藻的种群密度上升还可能堵塞鱼类的鳃部,阻碍鱼类呼吸,导致窒息死亡,给渔业养殖构成严重威胁。所以“蓝眼泪”既是大自然赠予我们的美景,也是大海向我们发出的求救信号,警示我们海水富营养化、水文气象条件变化等一系列环境改变。

此外,夜光藻也可能黏附在人的皮肤、黏膜上,引起过敏、瘙痒反应。所以大家“追泪”时,尽量不要用裸露的肢体接触海水,尤其是肢体有创口的人群。若接触了海水,不要用手揉搓眼部,要及时清洗接触海水的部位哦!

“蓝眼泪”为何转瞬即逝?

每年4-5月份,网上就会掀起一阵“追泪潮”,但过一阵子,网络上的追泪大潮仿佛一下子“销声匿迹”。为何夜光藻会一夜之间消失呢?实际上,种群的爆发式增长或消亡,往往与环境条件的变化有关。海区内温度、盐度、营养盐、风向风速以及饵料含量等多种环境因子共同作用于夜光藻种群密度的调控,下面主要阐述温度和盐度这两种环境因子对夜光藻种群密度的影响。

温度显著影响着包括夜光藻在内的绝大多数浮游生物的时空分布。夜光藻作为广温性物种,可以在温度较低的环境中生长繁殖,但对高温的耐受性较差,其存活的水温上限一般为25~28℃③。随着时间推移,海水温度上升到夜光藻的耐受限度时,夜光藻的种群数量就会迅速下降,进而消失。

海水的盐度变化也是夜光藻消失的原因之一。夜光藻对盐度的适应性较强,盐度在5.6~42范围内均有夜光藻存活繁殖的报道。作为广盐性物种,夜光藻可以在不同盐度的海域中生存,但同一海区内的盐度骤降对夜光藻的打击巨大。比如,1992年大鹏湾的一场降雨使水体盐度骤然降低12.5,环境中夜光藻丰度从高峰期突然消失。所以,可能夏天的一场大雨造成海水盐度骤降,就会让你错失今年追泪的最佳时机。

生存的智慧:暴发与消亡的生命循环

夜光藻主要有无性生殖和有性生殖两种生殖类型。夜光藻的无性生殖指营养细胞通过二分裂增加种群数量。而夜光藻的有性生殖发生时,一部分营养细胞会转化成配子母细胞并释放配子,配子通过两两融合形成合子,发育成营养细胞。

那么,夜光藻什么时候进行无性生殖,什么时候又转变为有性生殖呢?通常情况下,夜光藻主要通过无性生殖增加种群数量,实验室培养条件下,配子母细胞的发生率较低。近期,有研究认为,当温度、盐度适宜,食物充足时,夜光藻有性繁殖的发生可能是促进夜光藻营养细胞大量增殖的主要原因;当营养体细胞密度达到环境承受能力时,其产生大量的配子细胞促进赤潮消亡,配子转移至其他水体中,有利于种群存续。

当环境条件适宜,食物充足时,夜光藻细胞不断进行二分裂,增加种群密度,形成“蓝眼泪”的奇观;而当种群逐渐走向消亡时,夜光藻又会通过有性生殖产生配子,待来年环境条件适宜时,再形成新的营养细胞,带来了新一轮的夜光藻赤潮。

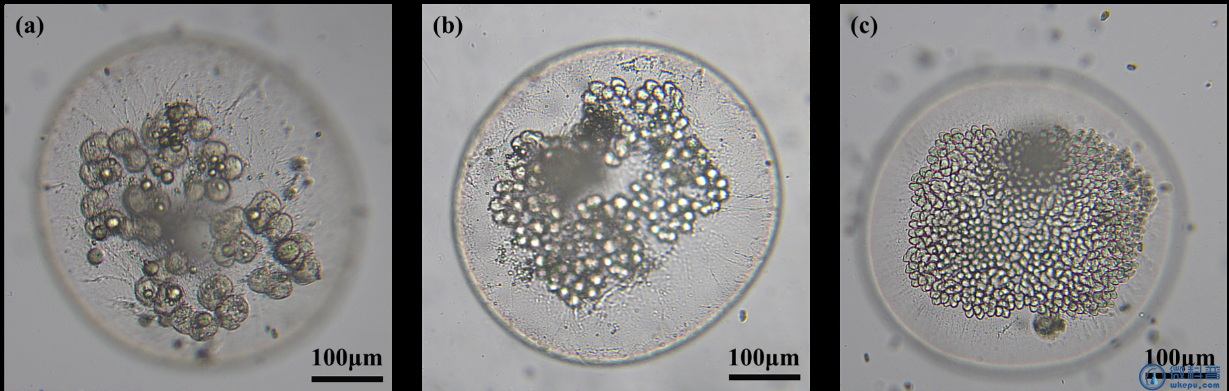

正在二分裂的夜光藻细胞

不同时期的夜光藻配子母细胞

在家也能“追泪”?

每年海边爆发的蓝眼泪奇观,吸引了众多游客不远万里前去“追泪”,已然成为重要的旅游资源,那么蓝眼泪能否带回家看呢?

当然可以,在夜光藻赤潮暴发期间,水体中夜光藻细胞密度很高,在海边取一瓶海水,就能把数以万计的夜光藻细胞带回家。已有研究表明,扁藻是夜光藻的优质饵料,相比其他藻类饵料,以扁藻作为食物来源能够使夜光藻保持较高的种群增长率。我们可以在网络上购买扁藻,定期往富含夜光藻的海水中补充适量扁藻,就能就能实现在家里养夜光藻,看蓝眼泪。在黑暗的房间里,当你晃动瓶身,就彷佛手握着一篇梦幻的蓝色星河。

作者姓名:林夕、张景轩

图片来源:沈旭、林夕

作者单位:厦门大学碳中和创新研究中心

参考文献

宋书群, 李才文, 孙军. 夜光藻有性繁殖研究进展[J]. 生态学报, 2016, 36(09):2451-2459.

王君玥, 徐名扬, 张慧敏, 等. 夜光藻高效培养方法建立及其有性繁殖发生机制的初步研究[J].海洋科学, 2023, 47(03):89-96.

陈奕帆, 王君玥, 王英豪, 等. 典型赤潮生物夜光藻研究进展[J/OL]. 大连海洋大学学报. 2024, 39(06):1075-1086.

吕颂辉等. 中国沿海的赤潮生物[M]. 北京: 科学出版社, 2024,52-53.

林忠豪. 平潭海域夜光藻暴发的气象、水文机制研究[D]. 南京: 南京信息工程大学硕士学位论文, 2024.

HUANG C,QI Y.The abundance cycle and influence factors on red tide phenomena of Noctiluca scintillans(Dinophyceae) in Dapeng Bay,the South China Sea[J].Journal of Plankton Research,1997,19(3):303-318.

ZINGMARK R G.Sexual reproduction in the dinoflagellate Noctiluca miliaris suriray[J].Journal of Phycology,1970,6(2):122-126.

杨玉香,杨晓彤,陈淳,等.夜光藻配子在赤潮生消中的作用[J].应用海洋学学报,2025,44(02):269-278.

责编:微科普