摘要:蓝细菌(Cyanobacteria,俗称蓝藻)是地球上最古老的光合原核放氧生物,其演化与生态功能贯穿了地球35亿年的生命史。从25亿年前启动大气氧含量积累,到现代生态系统中的氧气供给与氮素循环,蓝细菌的生理特性使其成为生命演化的关键驱动力。同时,其在合成生物技术领域的应用潜力与水华爆发带来的环境风险,构成了人类与这类微生物相互作用的双重维度。本文系统阐述蓝细菌的演化贡献、生理功能、应用价值及环境影响,补充最新研究进展与创新技术,全面展现这一古老微生物的多面性与重要性。

关键词:蓝细菌;光合作用;固氮;应用价值

一、引言:被忽视的“蓝绿微尘”

在烈日炙烤的盐碱滩、在万米深海的热液口,甚至在你家阳台那盆久未换水的绿萝根部,都可能潜藏着一层幽蓝或墨绿的薄膜。人们常把它当作“青苔”或“脏东西”,用刷子轻易抹去,却鲜少意识到:这些肉眼难辨的微小生命——蓝细菌,曾把地球从一颗缺氧的赤色星球,改造成今日蔚蓝的宜居家园。

二、蓝细菌是谁?———基本生物学特征

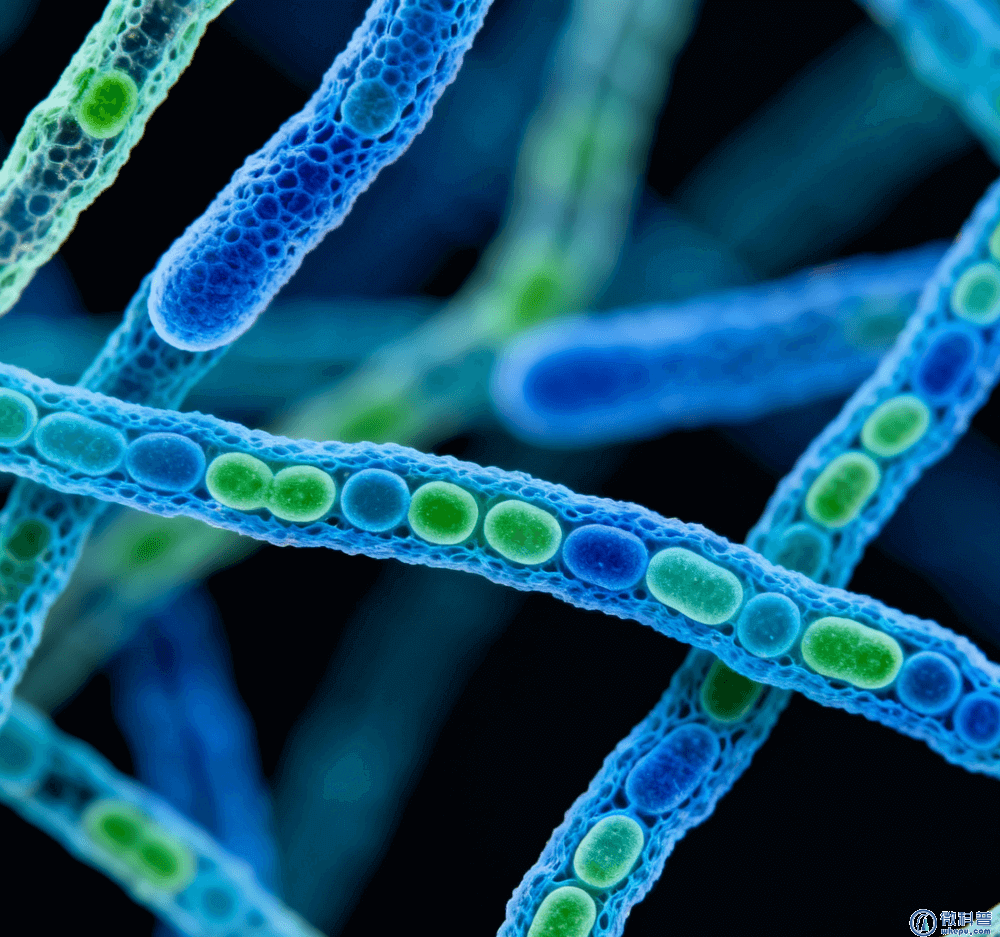

1. 形态与结构

蓝细菌在分类上属于细菌域(Bacteria),原核生物。这意味着它不同于动植物那般具有膜结构的细胞核以及细胞器,遗传物质裸露存在于细胞质中。直径通常为3–10μm,最大可达60μm;单细胞类群呈球状、杆状,丝状类群可形成链并分化出异形胞、静息孢子等特化结构。

2.光合作用相关结构

蓝细菌无叶绿体,但是能够进行光合作用产氧,是因为它在细胞内部演化出了一套完整的、由叶绿素a 和藻胆体负责捕光,在类囊体膜上通过光系统II和I的串联工作,最终实现裂解水、释放氧气、固定二氧化碳的复杂生化系统。

3.固氮的天赋

蓝细菌还具有固氮的能力,是因为它有能够破解氮氮三键的固氮酶,其活性中心含有钼铁辅因子,其结构非常特殊,能够通过提供电子和质子,以相对温和的生化条件来削弱并最终裂解氮气的三键。同时通过光合作用为这个耗能过程提供充足的ATP和电子。并且通过异形胞分化、昼夜节律或群体结构等精妙策略,成功解决了产氧与厌氧固氮之间的根本性矛盾。在极端环境中,蓝细菌的固氮能力更加明显。沙漠、火山岩等贫瘠之地,蓝细菌可以形成“生物结皮”或与真菌共生形成地衣,每平方米每年能为环境提供0.1-2克氮素,为荒漠植物萌发提供氮源,同时还能固定沙土、防止水土流失。

三、世界的伟大改造者:发动环境革命

1.大氧化事件:地球生命的“呼吸革命”

约35亿年前,地球大气以甲烷、二氧化碳为主,氧气含量不足现今的0.1%,属于极端厌氧环境。蓝细菌演化出产氧光合作用系统(含叶绿素a和类囊体),成为首个能利用水作为电子供体的生物——它分解水释放氧气,同时将二氧化碳转化为有机物。这一过程持续了近10亿年,最终引发“大氧化事件”(约25亿年前):海洋中溶解的二价铁先与氧气结合形成“条带状铁矿”(现代铁矿的主要来源),随后氧气溢出到大气,使大气含氧量在10亿年前攀升至现今的10%。氧气的积累直接促成了臭氧层的形成(25千米高空的氧气在紫外线作用下转化为臭氧),遮挡了99%的有害紫外线,为后续生物登陆陆地扫清了障碍。

2.填补氮素缺口:支撑早期生态系统的物质循环

随着大气氧含量上升,早期环境中可直接利用的氨态氮被氧化消耗,氮素成为生命演化的“瓶颈”。约8亿年前,蓝细菌演化出异形胞结构(特化的厚壁细胞):它关闭光合系统Ⅱ以隔绝氧气,保护对氧敏感的固氮酶,将空气中的氮气转化为氨态氮。

3.塑造地质与生态:从叠层石到陆地先锋

蓝细菌通过黏附矿物颗粒、分泌有机质的方式,在浅海、潮间带形成叠层石(纹层状微生物岩)。这种地质构造最早可追溯至35亿年前,在16-12亿年前达到鼎盛(如中国蓟州的雾迷山组叠层石,厚度达数十米),记录了早期地球的光照、盐度等环境信息,是研究生命-环境协同演化的“活化石”。

四、所存在的危害

当水体富营养化(富含氮、磷等营养物质),加上适宜的温度和光照,蓝细菌会疯狂增殖,在水体表面形成一层厚厚的、带有腥臭味的“水华”。水华会遮蔽阳光,导致水下植物死亡;细菌在分解死亡藻体时大量消耗氧气,造成水体缺氧,引发鱼虾大量死亡,形成“死亡区”。同时蓝细菌(如微囊藻、鱼腥藻)会分泌微囊藻毒素、神经毒素等有害物质,从而对肝细胞以及神经系统造成危害,严重时则危及生命。

五、启迪未来:蓝细菌的生物技术应用

1.生产高价值化合物:利用合成生物技术改造蓝细菌,可直接以二氧化碳为碳源合成葡萄糖、乙醇、脂肪酸等生物化学品;同时还能够合成藻蓝蛋白、紫杉醇前体等医药用品。

2.环境治理:蓝细菌通过光合作用高效固定二氧化碳,可用于工业尾气的碳减排以及二氧化碳的资源化利用。引入Na⁺-驱动固氮机制的单细胞蓝藻,可提高土壤有机质。同时蓝细菌对水体中重金属、农药等污染物敏感,可通过其生长状态或基因表达情况变化来评估水体污染程度。

3.太空探索的支持系统:在未来的长期太空任务或外星基地中,蓝细菌可能成为生命支持系统的核心。它们可以再生氧气、固定二氧化碳,并生产食物和药品,形成一个微型的自给自足生态系统。

六、结论

蓝细菌作为地球生命的“老祖宗”,看似是卑微的微小生命,但它塑造了宜居的地球环境,维系着现代生态系统的物质循环,又在合成生物技术领域展现出巨大应用潜力,同时也因水华爆发带来严峻的环境挑战。对蓝细菌的深入研究与合理调控,是实现人与自然和谐共生的重要课题。未来,它们定蕴藏着解决能源、环境和健康问题的无线潜能。

本文作者:厦门大学海洋与地球学院曹静。本文由海洋负排放(ONCE)国际大科学计划、厦门大学碳中和创新研究中心支持。

参考文献:

[1] 中国科普网. 改变地球环境,这种生物贡献最大[EB/OL]. http://www.kepu.gov.cn/community/2021-09/07/content_1756761.html, 2025-01-24.

[2] Van Den Hoek C, Mann D G, Jahns H M. Algae: An Introduction to Phycology[M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1995.

[3] Graham L E, Wilcox L W. Algae[M]. 2nd ed. San Francisco: Benjamin Cummings, 2000.

[4] Palmer J D. Horizontal gene transfer in plants[J]. Nature Reviews Genetics, 2003, 4(8):597-609.

[5] 胡鸿均, 魏印心. 中国淡水藻志(第二卷)绿藻门 绿球藻目[M]. 北京: 科学出版社, 2006.

[6] 网易新闻客户端. 200万人断水重现?科学家警告致命蓝藻正潜伏,肉眼根本发现不了[EB/OL]. https://c.m.163.com/news/a/KEB4P3HM05567MEB.html, 2025-11-14.

[7] 农业农村部, 生态环境部. 中国渔业生态环境状况公报[R]. 2024.

[8] Sui S F, et al. Light-induced structural adaptation of the bundle-shaped phycobilisome from thylakoid-lacking cyanobacterium Gloeobacter violaceus[J]. Nature Communications, 2025, 16(1):1-10.

[9] 西安科普网. 科技名词|蓝藻[EB/OL]. https://www.xakpw.com/single/36911, 2025-08-18.

[10] Javaux E J, et al. Oldest thylakoids in fossil cells directly evidence oxygenic photosynthesis[J]. Nature, 2024, 625(7998):100-105.

责编:微科普